¡Bienvenidos, seguidores de Hanami Dango! Cada 23 de septiembre se celebra y apoya la diversidad de las personas usuarias de la lengua de signos. Un día que, desde 2018, visibiliza este lenguaje y conmemora la creación de la Federación Mundial de Sordos. Por ello en este reportaje profundizamos en esta forma de comunicación y en algunas recomendaciones de obras que nos recuerdan la sociedad tan diversa en la que vivimos.

Las circunstancias dadas en los últimos años nos han dejado ver la cara más solitaria del silencio de manera generalizada. Una situación que va quedando en el pasado pero que cerca de un 5% de la población mundial continúa viviendo debido a dificultades auditivas. Según la Asociación Japonesa de Estudios del Lenguaje de Señas se estima que, en Japón, alrededor de 60 000 personas utilizan la lengua de signos japonesa (JSL). En este sentido encontramos distintas maneras de poder utilizarla.

La lengua de señas japonesa (JSL) es la forma más conocida y usada aun sin estudiarse en el colegio, formándose como otro idioma. El japonés codificado manualmente (MSJ) conserva el orden de la gramática japonesa y lo complementa con signos de palabras del japonés. Mientras que la lengua de signos pidgin utiliza la gramática de la lengua de signos con la propia del idioma debido a su contacto con la lengua oral en sus distintas formas.

Además de los signos en sí mismos, existen otros aspectos vinculados que también se tienen en cuenta al hablar esta lengua y facilitan la comunicación.

El Yubimoji sería el alfabeto japonés utilizado sobre todo en apellidos, palabras extranjeras y aquellas de las que no se conoce el signo. El Kuusho significaría ‘escribir en el aire’ y se utiliza para dibujar y explicar en el aire el kanji al que se refiere la palabra. Mientras que con el Kouwa se pronuncia el primer sonido de cada palabra.

Esta forma de comunicación responde a una necesidad social que se remonta a años atrás. Sin embargo, no se conoce demasiado de antes del periodo Meiji. En ese momento, si bien no podemos hablar de educación inclusiva tal y como la conocemos actualmente, se sabía de escuelas especializadas en Europa. Mientras que en Japón, el primer colegio destinado a personas con dificultades auditivas se formó en 1878 en Kyoto. Aun así, la obligatoriedad de ir a clases para los niños con sordera no se dio hasta 1948.

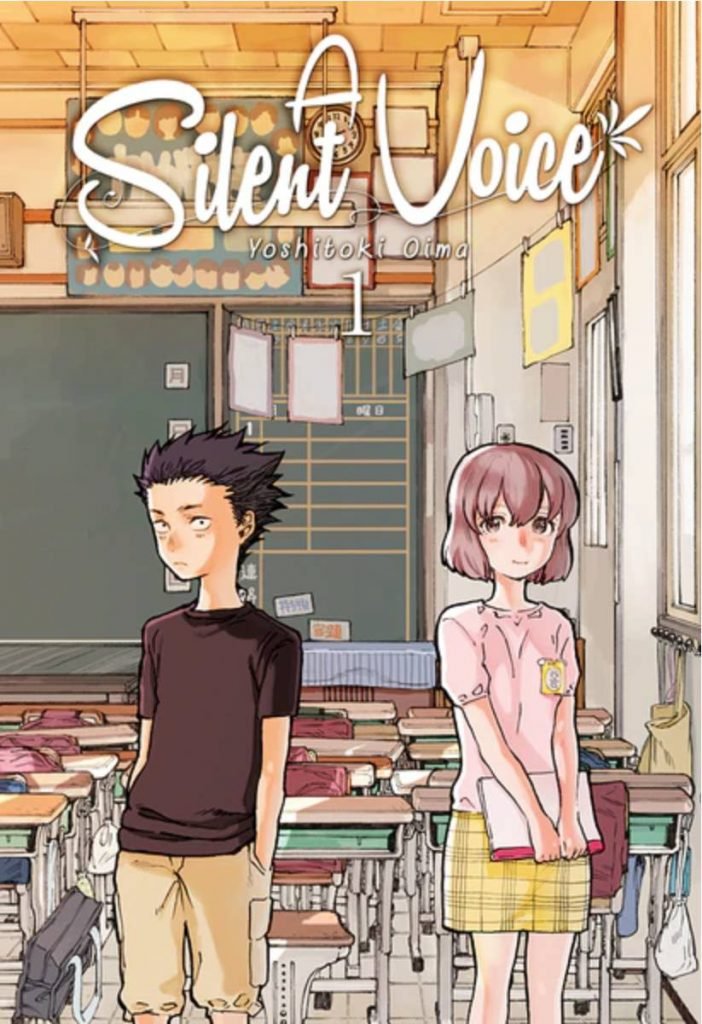

Es en este entorno escolar precisamente el contexto en el que se sitúa la protagonista de nuestra primera recomendación. La obra A Silent Voice de Yoshitoki Oima nos presenta a Shoko Nishimiya, una niña nueva en la clase de primaria que se enfrenta a los ataques y burlas de sus compañeros, especialmente de Shoya Ishida, por ser sorda. Una premisa que muestra una visión amarga del periodo escolar que no solo se centra en el silencio que escucha Nishimiya debido a su audición, sino también respecto al acoso recibido por parte de sus compañeros.

A Silent Voice, de Yoshitoki Oima

«Shôko Nishimiya… Odiaba tanto a esa chica».

La diversión y la aventura son el lema de Shôya Ishida, un chico capaz de cualquier cosa con tal de vencer el aburrimiento. Pero su vida cambiará drásticamente tras conocer a Shôko Nishimiya, una chica sorda que ha sido transferida a su escuela.

Vemos en la infancia de la protagonista falta de comprensión y desprecio por su manera de comunicarse a través de su cuaderno y de los signos. Pero también las múltiples formas de relacionarnos que existen más allá de la palabra hablada. Todo ello viendo las repercusiones de sus acciones años más tarde y cómo se enfrentan a estas. Además, en su adaptación cinematográfica, dirigida por Naoko Yamada, contaron con la ayuda de la Federación Japonesa de Sordos para no caer en estereotipos sobre la audición y la comunidad sorda.

Desde Hanami Dango os animamos a darle una oportunidad a esta obra, ya sea a su manga o a la película, si aún no lo habéis hecho. Y si os gusta tanto como a nosotros podéis leer nuestro análisis de la película repasando algunas de sus escenas.

Estas formas que os mencionamos de la lengua de signos han evolucionado desde sus primeros vestigios. Se sabe que esta llegó a las islas niponas de la mano de los enviados japoneses a escuelas europeas en 1862. Llevando toda la información que habían aprendido con el fin de ayudar a los japoneses sordos.

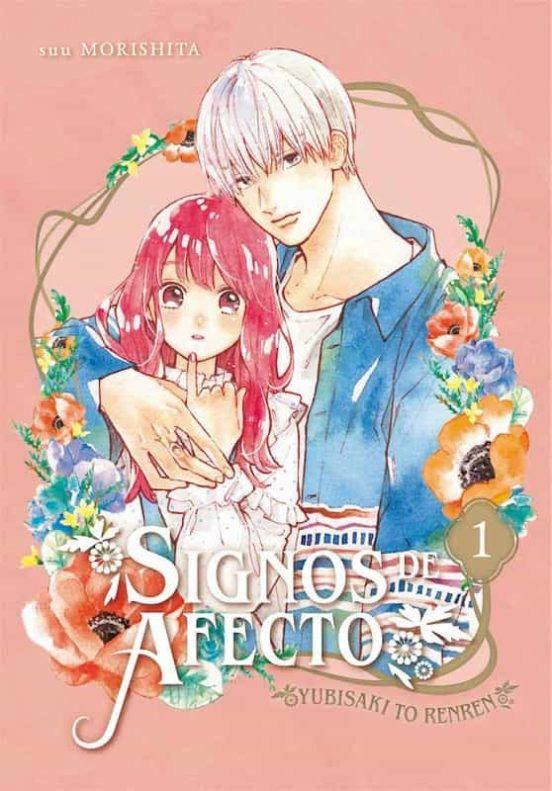

Es también el aprendizaje uno de los temas centrales de nuestra segunda recomendación. Signos de afecto de Suu Morishita sabe no solo llegar al corazón con sus personajes, sino también abrir las puertas, de una manera sincera y sin prejuicios, a la comunicación mediante signos. Pero no es ninguna sorpresa, ya que dedicamos un post a este manga que desde el primer momento nos conquistó.

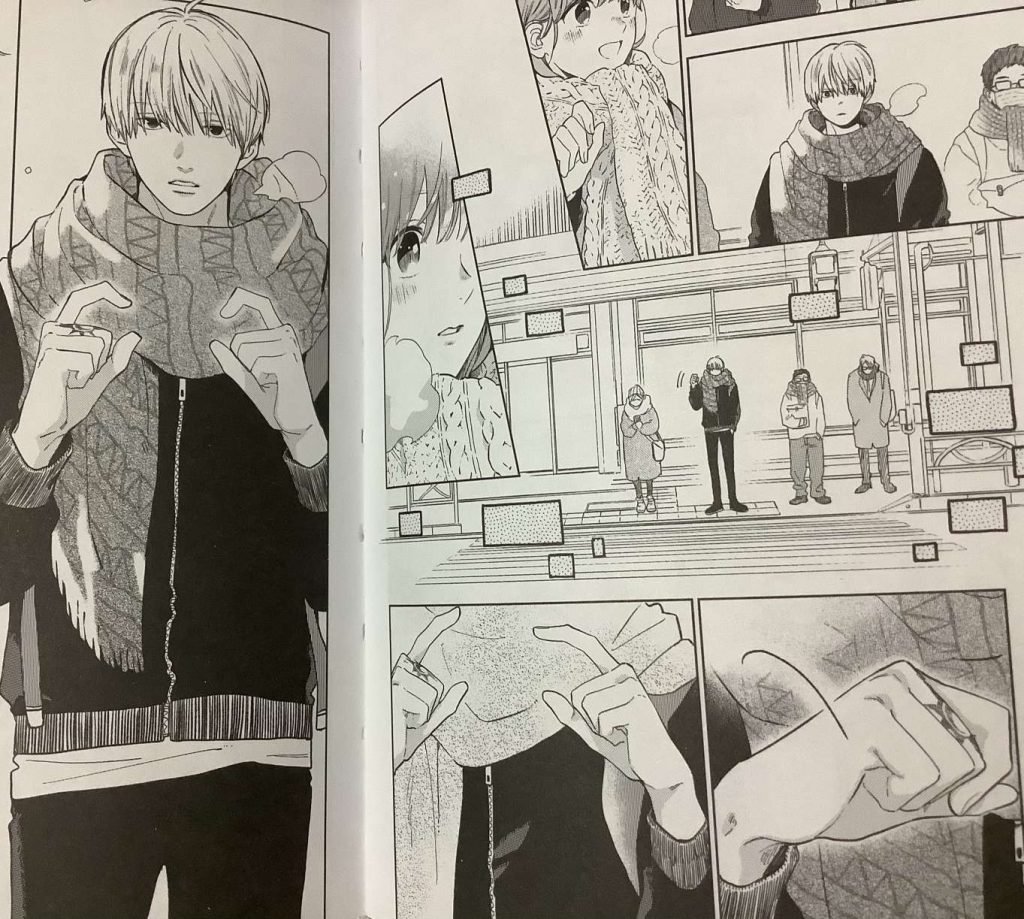

Signos de afecto, de Suu Morishita

La vida de Yuki, una universitaria con sordera, va a dar un vuelco cuando en su camino se cruce el joven Itsuomi, un muchacho que, a pesar de dominar varios idiomas, no conoce la lengua de signos japonesa. Itsuomi se interesa enseguida por Yuki y desea aprender la lengua de signos y, sobre todo, entrar en el mundo de ella. Signos de afecto es una historia de amor sobre la necesidad de la comunicación, sobre el aprendizaje de las diferencias y sobre la empatía.

Muestra empatía pero también inseguridades y miedos posibles al no poder escuchar. Un manga que con cada tomo nos muestra nuevas palabras en lengua de signos y profundiza en la relación de los protagonistas donde las miradas despectivas se sustituyen por curiosidad. De hecho, uno de los puntos del manga es el creciente interés por conocer la lengua de signos por parte de Itsuomi. Lo cual no se limita a su gusto por los idiomas sino que supone el principio de una historia de amor genuina que expande los mundos de ambos personajes.

A nivel histórico, una de las figuras principales en el aprendizaje de signos y de expandir los mundos de las personas con dificultades auditivas fue Tashiro Furukawa, profesor en la Escuela Primaria Kyoto Taiken, por enseñar a tres niños con sordera. En su momento comenzó siendo “ortografía de dedos” pero poco a poco llegó a la lengua de signos que conocemos a día de hoy.

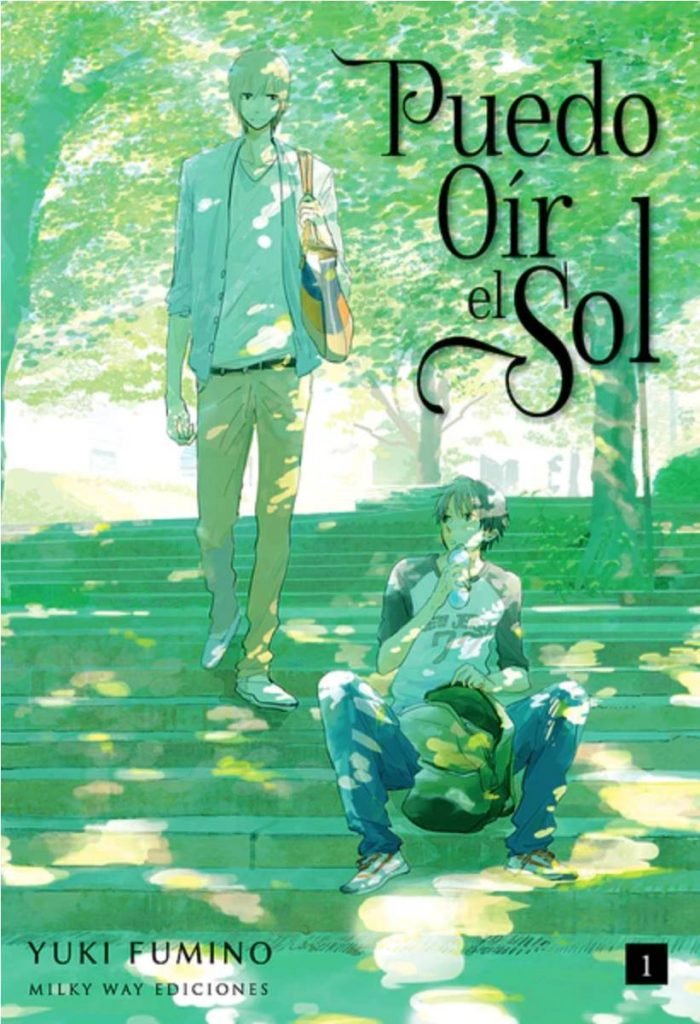

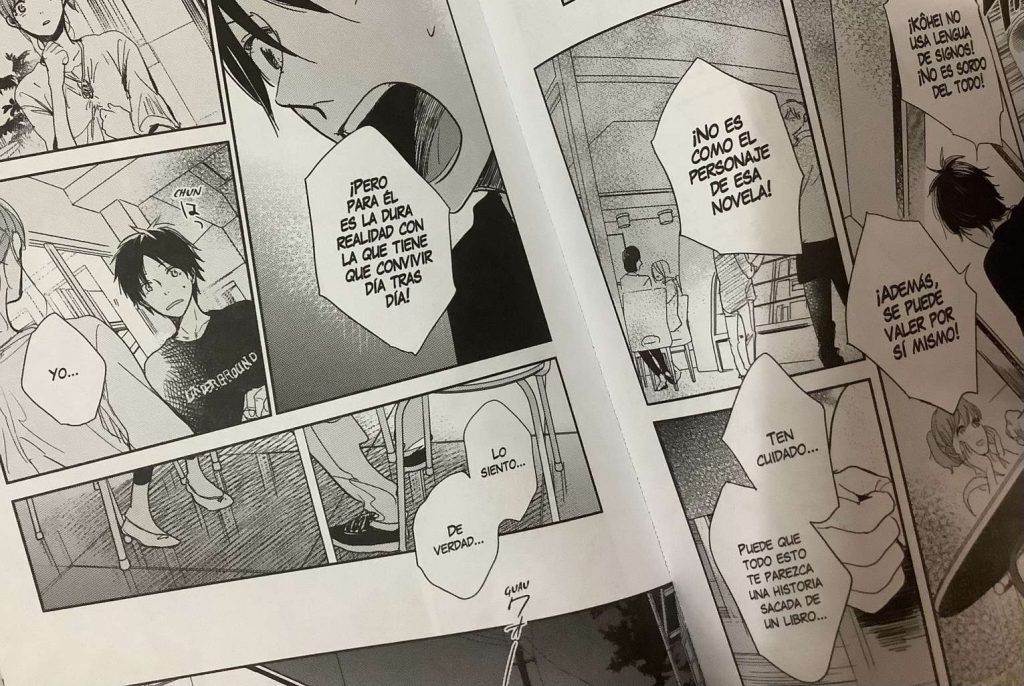

En nuestra última recomendación encontramos la historia de Taichi y Kohei en Puedo oír el sol de Yuki Fumino. Una obra cargada de descubrimientos para los protagonistas tanto sobre la sordera y déficit auditivo así como los propios sentimientos de ambos. Vemos con el paso de los tomos el acercamiento de estos personajes, sus dudas y miedos al no querer lastimar al otro y el cuidado y cariño con el que se ha llevado a cabo.

Puedo oír el sol, de Yuki Fumino

Un día cualquiera, Taiichi, un joven universitario en busca de trabajo, tropieza con Kôhei, quien se encuentra a punto de disfrutar de un delicioso almuerzo. Taiichi trata de entablar conversación con él, pero pronto cae en la cuenta de que hay algo extraño en la manera de actuar del misterioso chico. Y es que Kôhei sufre de una severa discapacidad auditiva…

Tras este encuentro fortuito, se desarrolla una tierna historia a partir de la particular simbiosis que se produce entre Taiichi y Kôhei, quienes irán descubriendo poco a poco lo que significan el uno para el otro…

Con esta historia no solo aprendemos escuchando las voces principales sino también de aquellas más silenciosas de personajes secundarios que aportan tantísimo a la trama. Además, esta obra (aunque también ocurre en recomendaciones anteriores) muestra una desconexión con algunos estereotipos sobre la comunidad sorda. Ya sea relacionarlos directamente con la mudez o dar por hecho que todos utilizan la lengua de signos. Son precisamente estos detalles los que nos hacen no parar de recomendarla.

La lengua de signos continua evolucionando y gracias a obras como las que hemos repasado podemos acercarnos un poco a ella y a la perspectiva de quienes la utilizan. ¿Conocíais su historia o alguna de nuestras recomendaciones? Podéis contarnos qué os ha parecido en nuestro servidor de Discord. ¡Os leemos! No os olvidéis que también podéis seguirnos en nuestro Twitter y Twitch. ¡Nos vemos en el siguiente post, seguidores de Hanami Dango! 🍡